キーワード検索

縄文どきめき体験講座(石器づくり)を開催しました

今から数千年前、みよしでは縄文人が生活していました。彼らは土で作った土器で煮炊きをし、石で作った道具で狩りをしていました(市内からも、縄文時代の石器が出土しています)。

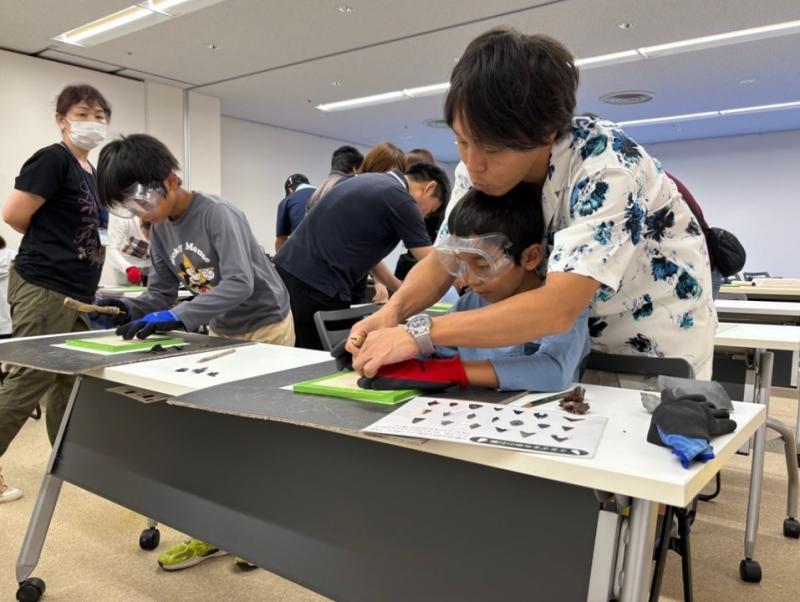

当時と同じような方法で土器や石器を作ることで、縄文時代を生きた人たちの生活の一端を体験してもらおうと7月27日、カネヨシプレイスの研修室で「縄文どきめき体験講座」が開催され、夏休み中の小学生など11組の親子が参加しました。今回の講座では、黒曜石(こくようせき)を自分で割って、縄文人たちが狩りで動物を捕まえるために使った「矢じり(矢の先端部分)」を作り上げました。

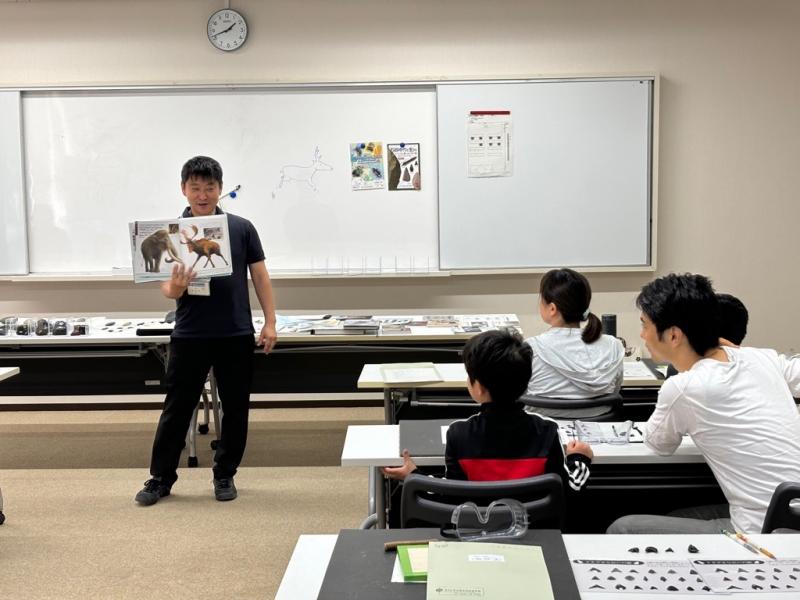

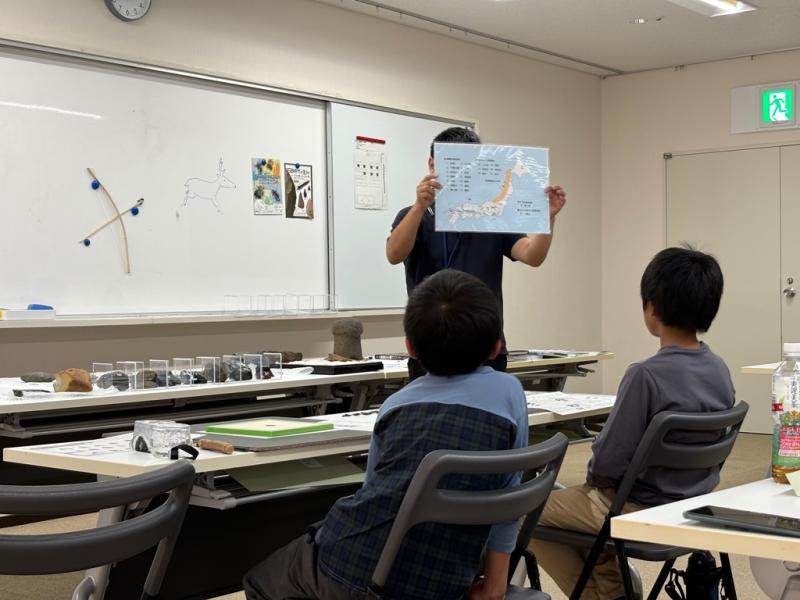

資料館の学芸員職員から、縄文人の生活の様子や石器に使われた黒曜石の産地などについて解説。当時はプラスチックや鉄がないため、石を上手に加工して槍(やり)や斧(おの)、ナイフなどの道具を作っていました。

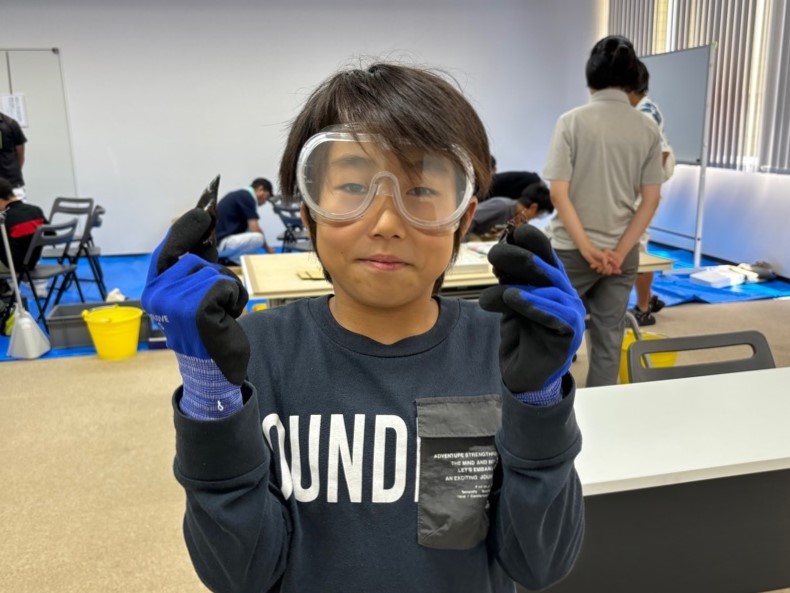

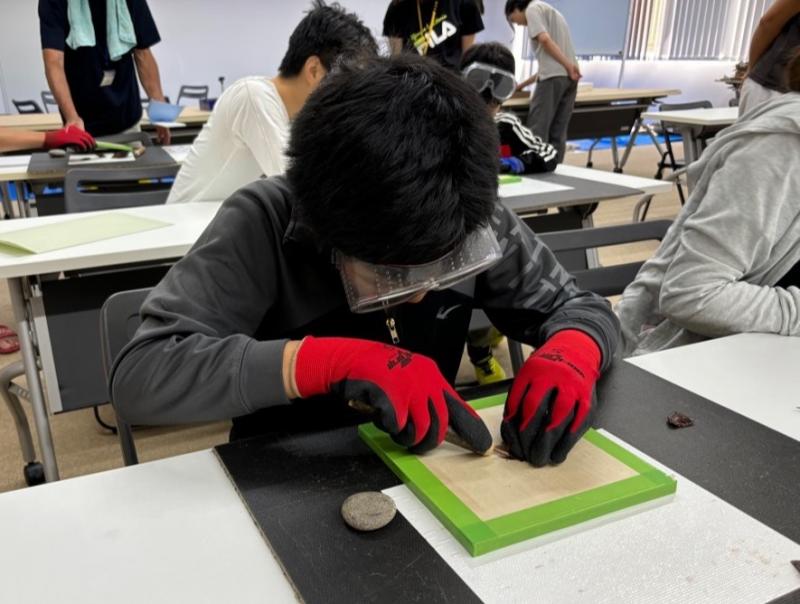

黒曜石の塊に石を打ちつけるポイントを学んだあとは、勇気を振り絞ってガツン!!

矢じりに使えそうな形の破片が取り出せたら、さっそく切れ味を確認。軽く引いただけで新聞紙が何枚も切れちゃった!

縄文人は石器づくりにシカの角を使っていたといわれています。シカの角を振りかぶってガツン!!

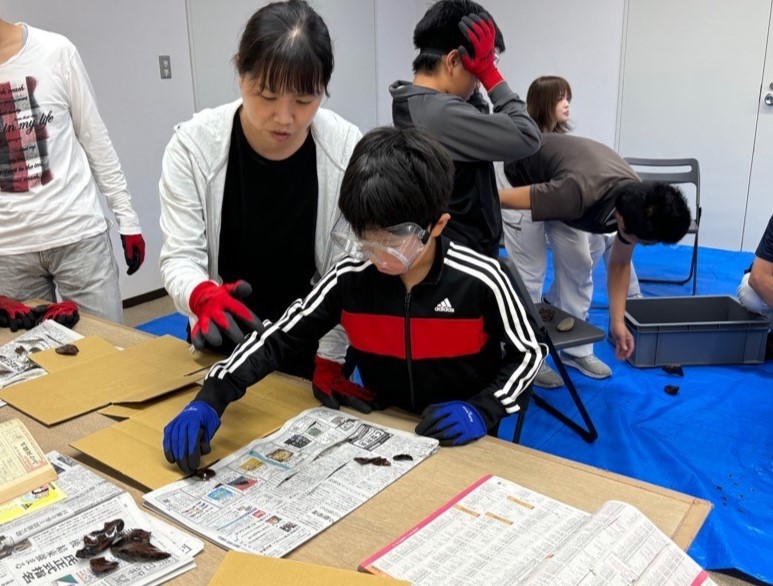

取り出した破片の波紋の説明や黒曜石の特徴についても解説。自分で割った破片を親子で観察しました。

石や特殊な道具で破片を削り、矢じりの形を整えていきます。思い思いの形にしようと集中力MAX!

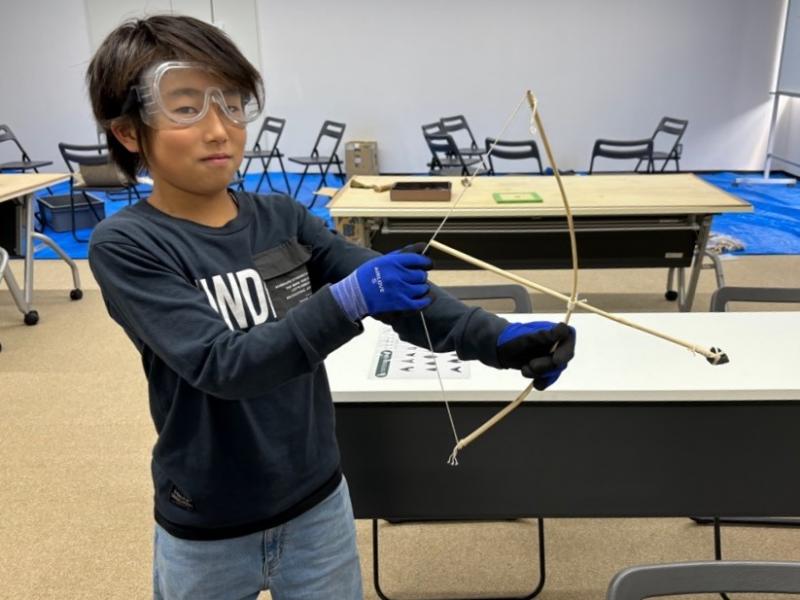

木の棒先に矢じりをくくり付け、資料館の職員が作った弓も用意されハイ!ポーズ!!

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 歴史民俗資料館

電話:0561-34-5000

ファックス:0561-34-5150

メール:shiryoukan@city.aichi-miyoshi.lg.jp

更新日:2024年12月24日