キーワード検索

地震に備える

地震は、いつ発生するか予測が極めて困難なうえ、地震の規模によっては甚大な被害が引き起こされます。

そのため、日ごろの備えが重要になります。

地震が起こる前に…

自然災害である地震は発生を止めることは不可能です。そこで、日ごろから地震が起きたときの備えをしておくことが大切です。

避難場所・避難経路の確認をしましょう

家屋の被害状況によっては必ずしも避難する必要はありませんが、いざというときのために避難場所、避難経路を家族で話し合って決めておきましょう。

- 大地震が起きたとき、自宅にいることが危険な場合や、自宅での生活が困難になった場合には広域避難場所へ避難します。 避難所の位置を家族で確認しておきましょう。

- 避難所は、地区や校区によっての指定はありません。自宅から安全な経路で行ける避難所を各家庭で決めておきましょう。

- 地震の被害を受けて通行が困難になりそうな道や、ブロック塀や斜面沿いなど、避難中に余震があった場合に危険な道を確認しておきましょう。

- 廊下や玄関付近に倒れやすい物を置かないなど、自宅内の避難経路の確保も心がけましょう。

家具の転倒防止を行いましょう

昭和56年6月以降に建築された耐震性の高い住宅でも、建物自体は倒壊しなくても家具などの転倒や落下などによる被害は発生します。

転倒した家具の下敷きになって逃げられなくなったりケガをするほか、転倒した家具や割れたガラス製品で避難路がふさがれてしまうこともあります。

家庭での最も有効な地震対策として家具転倒防止を行いましょう。

- 高いところに物を置かないようにしましょう。特に落下すると割れるガラス製品は注意しましょう。 物を置く場合は、粘着シートや横ずれ防止マットなどを敷きましょう。

- 食器棚などの扉には、揺れるとロックがかかる耐震ラッチという器具を取り付けるなどして、中身が飛び出さないようにしましょう。

- 寝室にはタンスなど大きな家具や本棚をできるだけ置かないようにしましょう。

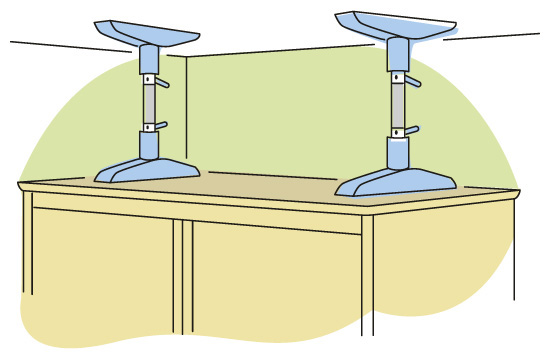

- 吊り下げ式の照明器具は大きく揺れて天井にぶつかり、破損して落下する場合があります。補助ひもを取り付けて揺れを防止しましょう。

- 家具転倒防止器具はホームセンターなどで販売していますが、自分で取り付けることが難しい場合は、工務店などに相談しましょう。

防災用品の常備をしましょう

- 家族分の3日分の食料と飲料水を備蓄しましょう。飲料水は、1人1日3リットルが目安です。

- 備蓄は、電気、水、ガスが止まった状況を想定し、何が必要になるのか家族で相談しましょう。

- 衣類や救急セットなど避難生活に必要なものをリュックなどに入れて、すぐに持ち出せる場所へ置いておきましょう。

- 照明器具や食器などの落下により床にガラスなどが散乱している場合があります。枕元に懐中電灯やスリッパを置く習慣をつけると足のケガを回避できます。

- 防災用品は、ホームセンターなどで販売されていますので、家族で相談して必要なものを揃えましょう。

地震が発生したら・・・

地震発生時は、落ち着いて行動することによって被害を少なくすることができます。日ごろから地震発生時の心構えが必要です。

家の中にいるとき

- 机やベッドの下に身をかくすなどして、自分の身体を守りましょう。寝ているときは、タンスなどから離れ布団や枕で頭を保護します。

- 身を隠すものがない場合、倒れやすい家具や窓ガラスから離れましょう。

- 風呂やトイレなど、身動きのとれない場にいるときは、ドアを開けて避難路を確保して揺れがおさまるのを待ちましょう。トイレや風呂などは比較的耐震性の高い空間です。

- 台所にいる場合、すぐに火を消せるときは火を消します。食器棚や冷蔵庫など危険なものがあるのですぐに台所から離れましょう。 揺れが大きくなると鍋などの中身がこぼれてヤケドしたり、食器棚の中身が飛び出したりして危険なので、離れたところにいるときは無理に近づかないように。ガスの場合は自動的にガスが遮断されるマイコンガスメーターの設置が進んでいますので無理する必要はありません。

- 慌てて屋外へ逃げると、外壁やガラス、屋根瓦などが落下してくることがありますのでかえって危険です。

屋外にいるとき

- 外壁やガラス、屋根瓦などが落下してくることがありますので建物から離れましょう。

- 電線や広告看板、ネオンサインなどの下から離れましょう。

- ブロック塀や石垣などから離れましょう。

- 歩道橋や橋の上にいるときは、振り落とされないように体を低くして手すりや柵につかまり揺れがおさまるのを待ちましょう。

店舗や施設にいるとき

- 人が大勢いる場所では、慌てて出入口に殺到すると危険です。手荷物などで頭を保護して揺れがおさまるのを待ち、係員の指示で落ち着いて行動しましょう。

- 店舗では商品の落下の危険のある陳列棚や、ガラスのショーウインドウから離れましょう。

- 劇場や映画館では座席の間にうずくまり手荷物などで頭を保護しましょう。

- エレベーターに乗っているときは、すべての階のボタンを押し、最初に止まった階で降りましょう。

公共交通機関を利用しているとき

- 緊急停車することがあるので、転倒や荷物の落下に備えましょう。

- 停車後は運転手や乗務員の指示があるまで勝手に降車してはいけません。

車を運転しているとき

- ハザードランプを点灯させ徐々にスピードを落として道路左側に停車します。後ろの車も同じ行動を取るとは限らないので急ブレーキをかけないこと。

- 停車後は貴重品や車検証などを持って避難しましょう。キーは付けっ放しにし、ロックをかけません。

海岸近くにいるとき

- 津波の発生を想定し、高台や付近の3階建て以上の鉄筋コンクリートの建物に逃げましょう。

- 地震による揺れが小さくても大きな津波がくることがあります。小さな地震でも避難しましょう。

- 津波の前に潮が急激に引いたり、海鳴りがするなどの現象は必ず起こるものではありませんので、それらで判断しないようにしましょう。

- 津波は何度も繰り返しやってきて、第1波より第2波、第3波の方が大きい場合もあります。津波注意報や警報が解除されるまでは絶対に海岸に近づかないようにしましょう。

地震発生後

揺れがおさまったら落ち着いて行動しましょう。

- 揺れが収まったら火の始末をします。

- 家族の安否を確認します。

- ラジオなどで、正しい避難情報や災害情報などを収集し、デマに惑わされないようにしましょう。

余震に備えて窓や戸を開けて避難口を確保しておきます。

大地震の場合、消防車がすぐに駆けつけることができない恐れがあります。そのため火災が発生した場合は大きな被害になりますので、初期消火が重要です。 ただし、火が天井まで燃え広がってしまったら初期消火は手遅れなので、あきらめて避難しましょう。

避難をします

- 家屋の倒壊や火災の延焼の心配がない場合は、無理に避難する必要はありません。

- 家族の安全を確認しましょう。外出している家族がいる場合には避難先などのメモを残しておきます。

- 火元の再確認をしましょう。

- 電気のブレーカーを切りましょう。電気が復旧して通電すると、壊れた電化製品などから発火する場合があります。

- 避難所へはできるだけ自動車を使わないようにしましょう。道路の損傷により自動車が通れない状況も考えられますし、道路の亀裂や陥没で事故を起こすこともあります。また、避難所の駐車場がいっぱいになり支援のための車両が近づけなくなったり、渋滞により緊急車両の通行ができなくなる恐れがあります。

- 損壊した家屋やブロック塀、土手の近く、電線や看板の下など、余震があった場合に危険なところには通らないようにします。

- 避難所は、施設管理者が開錠し、建物の安全が確認されてからの開設となりますので、すぐには入れない場合があります。

みんなで助け合いを

大地震があった場合、市役所や消防機関なども被災してすぐに救助活動に入れなかったり、広範囲で被害が発生しますので人手も足りません。地域の人たちで力を合わせて活動を行いましょう。

避難所運営は地域の人たちが主体となって行います。避難所のルールをつくり協力して規律ある避難所運営を行います。

更新日:2024年12月24日